这个问题实在是太好了,是我多年以来在理解,以后还要继续理解的一个问题。就我现在的认知水平,可以说这要看什么人回答这个问题:对于普通的消费者来说自己觉得好喝的就是好酒,对于酒商和酒厂来说能赚钱的酒就是好酒,对于土豪来说价格高的、有面子的酒是好酒。下面分开来说这三种情况。

(1)首先说说普通消费者眼中的好酒

说到好喝的葡萄酒,有一个问题是避不开的,那就是葡萄酒的品尝,要我说葡萄酒的品尝就像欣赏美女是一样。先说说美女,上个月新一届的德国“葡萄酒女王”诞生,获得这一殊荣的是我即将要去交流学习的德国盖森海姆葡萄酒大学( Hochschule Geisenheim University)的小师妹Nadine Poss(这句话写的有点儿恶心和贱贱的感觉)。在这里我想说,德国葡萄酒女王的侯选人必须来自葡萄酒生产世家或受过完整的葡萄种植学、酿造学等专业教育,可不是大街上随便抓个美女过来选的。由此我就想到了中国的那个所谓的“北大校花”是怎么被选为中国葡萄酒皇后的,长得好不好看、有没有气质我不好评判,但是我就是想知道她跟葡萄酒有一毛钱关系么?还请各位多多指点(不要跟我说她曾经是喝过葡萄酒的……)。

回来说葡萄酒品尝,每个人的偏好不一样,所谓情人眼里出西施么,就像《天龙八部》里段誉认为王语嫣全世界最漂亮,《鹿鼎记》中韦小宝认为阿珂全世界最漂亮,你也可以认为你们邻村的王二丫最漂亮。但是一旦涉及到一个有公信力的选美比赛,那就要有一定的标准进行评选,尽量排除评委的主观性。葡萄酒的品尝也是这样,虽然不同的组织有不同的葡萄酒品尝的打分表,但是主要来说都是分为外观、香气、口感这三个大的方面进行评判,就像模特比赛要有泳装、晚礼服、时装展示等等。在这三个方面我个人觉得对于最终判断葡萄酒质量的权重应该是口感>香气>外观。

外观可能是最不重要的,只能作为辅助的判断依据,比如酒的年龄和氧化程度。外观对于葡萄酒的真实质量没有直接的贡献,毕竟葡萄酒不是用来看的。有些人认为挂杯越好的酒,越是好酒,这个我实在是不知道从哪里来的理论,个人认为没有直接关系。外观还有澄清度,包括是否有酒石沉淀的问题。在Saint-emilion由于梅鹿辄的单宁并不重,很多的酒庄是不进行下胶和过滤的,都是自然澄清,这就导致了酒看起来不是那么的澄清透亮,但是酒确实好。因为其实每一种葡萄酒工艺上的稳定处理方式,都是对葡萄酒的一种伤害,越少的处理越好。国内对于酒石沉淀的问题也很在意,有的消费者和经销商觉得瓶底有酒石沉淀的是变质的酒,所以我们国内的酿酒师也对冷稳定这一块非常的注意。但是懂酒的人可能知道一款有酒石沉淀的酒可能反倒可能是质量非常好的酒。曾经国内有由于酒石稳定的问题,由经销商退货回酒厂,但是其实他们的酒喝起来是相当好的,感觉特别可惜。

再说说香气。现在的很多培训师会跟大家讲这个酒有黑醋栗、樱桃和覆盆子的香气,然后所有的人写酒评酒都写那几个词儿,也不管这个酒里面是否能闻到这个香气。甚至还有的会说某个产区的酒会有什么样的香气特征,A产区是樱桃味,B产区是黑醋栗味,C产区的干白有典型的燧石味,然后学员们准确的背下来,每次见到这个产区的酒就把这些香气词放上去,也不管到底能不能闻到。香气这个东西还是实在一点,闻到了什么就说有什么,没有闻到非要说有,没什么意思对吧。我个人觉得产区的特征香气,没有品种的特征香气来的靠谱,土壤、气候等等因素说到头来都是通过影响某些葡萄的品质来影响酒的。比如说,我们说波美侯相对波亚克粘土的比例高一些,所以更适合栽种梅鹿辄,而波美侯则更大比例的使用了梅鹿辄这个品种,我个人觉得这是造成两个产区葡萄酒风格不同的主要原因,也就是说直接的影响是品种,间接的但是决定性的影响是土壤和气候。

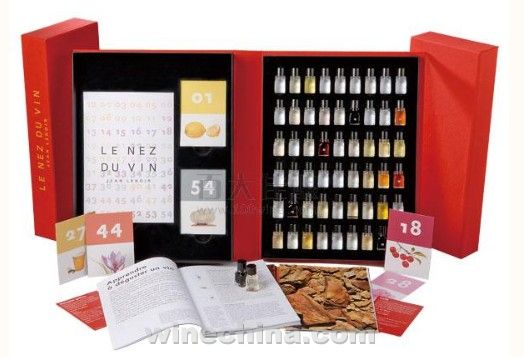

酒鼻子

说到对葡萄酒香气的训练,不得不说一个东西,叫“酒鼻子(Le Nez du Vin)”大师级的是54种香气,分别放在小瓶子里,像是54瓶香水分别是一种葡萄酒里面典型的香气,有我们常见的比如水蜜桃、苹果,也有我们不常见的百里香、松露。有人会问,这个东西有没有用?我觉得对于香气的训练还是非常有用的一套工具,尤其是针对我们中国人所不熟悉的食材和香料。但是,有两个问题要说明:首先,葡萄酒里面的香气是混合的,而且香气之间会互相影响,并不像香气瓶中那么的明显和纯粹。其次,通常的葡萄酒培训往往忽略对缺陷香气的的训练,导致学员对有问题的葡萄酒不能坚决的判断。也就是说,在评价葡萄酒香气的时候应该首先是看这个酒有没有缺陷香气,例如硫味(洋葱、臭鸡蛋)、挥发性酚(马厩、绷带)、醛类氧化味(烂苹果)等等,然后才是分析有哪些比较好的香气。

在口感里面有一个非常重要的原则就是平衡。例如干红口感的平衡是由甜度、酸度和单宁带来的收敛感决定的,这三种感觉要有一个平衡,才是好的葡萄酒。这有点儿像说模特身材时的三围数据,并不是胸越大身材越好看对不对(例如“芙蓉姐姐”),女人的身材是一个整体,需要三围的数据比较平衡、身材总体比较匀称,能够体现出女性的曲线美的才好。有的酒是比较强壮的酒就像丰满型的美女(莫尼卡•贝鲁奇),有些酒比较清新就像清秀型的美女(奶茶妹妹),两种类型都有众多膜拜的女神,就像清新和强壮浓郁都可以出好酒是一样的。

在这个问题上我要插一句,就是不同地区的人对葡萄酒的偏好,以我在我们班里品尝课总结的情况(我们班全世界有22个国家的学生)。欧美人偏向于选择口感比较好的葡萄酒,而亚洲人包括前苏联地区和中东则对香气好的葡萄酒会给予更多的青睐。

我个人认为对于评价葡萄酒的质量口感比香气重要一些,是因为我觉得口感更好抓住,更容易直观地判断出酒的大致的质量(3欧还是30欧),而香气往往受很多条件的影响比如温度、醒酒时间。有的时候还会有一小部分的缺陷香气浮在表层,严重的干扰判断,比如二氧化硫和木塞味。就香气来说,我也是觉得在口中感觉到的香气(香气通过口腔进入鼻腔)以及在酒喝进去之后香气的持续时间长短,比开始摇杯时的香气更为重要。

说道品尝,我想说一说酿酒师和品酒师在品尝侧重点上的差别,酿酒师的品尝着重在工艺处理和栽培的改进,品酒师则主要在于欣赏,个人认为酿酒师的品尝功力更胜一筹。有一次和王朝的张春娅老师一起品尝酒样,张工往往可以通过品尝得出原料的质量、使用酵母菌种的差别和下一步工艺处理应该注意的问题,这在于当时的我是非常震撼的。因为她不仅仅品尝了一款葡萄酒,更是讲出了葡萄酒背后的整个影响因素。这可能不是那些整天只会说浓郁的巧克力味和黑醋栗味、酒体中、单宁如天鹅绒般顺滑的人所能够达到的层次。所以我奉劝那些成天喷国产葡萄酒的人,如果你没有足够的葡萄酒鉴别能力,请不要轻易地鄙视比你水平高很多的人用心血和汗水酿造出来的酒,因为无知的批评并不能使你看起来高端!昨天看到一篇文章说进口与国产葡萄酒的区别,第一个区别是国产葡萄酒是用鲜食葡萄酿造的,我真是哭笑不得,我想说国产葡萄酒跟你有仇啊?

(2)然后,说说酒商和酒厂认为的好酒

葡萄酒进口商选酒普遍的标准是选有卖点的酒便宜的,卖点和利润空间要比酒本身的质量重要。因为葡萄酒这个东西本身就是很主观的东西,不是说国内消费者不成熟,对于葡萄酒的辨别程度就不高。选择什么样的葡萄酒,这个根据进口商的大小会有很大的关系,例如一些小酒商主要做低端的葡萄酒,就会进那种最便宜的波尔多酒,只要是AOC越便宜越好。最好是1.5欧的,最好还要有获奖。很可能没有独代的实力,但是希望拿到一些还没有在国内出现的产品。有人需要在法国本土有销售的,有人需要那种专门做贴牌的葡萄酒。大的进口商则完全不一样,他们会从一个战略的层面考虑一个产品。他们要合作就和大的酒商、酒庄合作,要做就做最拳头产品,在法国以及全球市场认可度和知名度非常好的产品,产品拿到国内之后,用自己的资源来做品牌和产品的推广,这种战略的合作对于双方是双赢的,但是问题就在于这种合作模式非常好,但是也只适合于有实力的酒商。价格对于他们来说不是最重要的,他们要的是好产品,好的合作酒商,想让他们拿货的太多了。说句不好听的话,小的酒商可能供货都供不上,他们拿的一定是一手的货源。

酒厂也要看利润,不是说好的葡萄酒就是赚钱的葡萄酒,这个要看投入和产出比,要看酒厂的产品战略。有的是精品酒庄,拥有好的葡萄园和气候,就是要出好酒,产品走高端路线单瓶的利润很高。还有的酒厂是生产大路货的,产的酒质量一般但是走量大啊,也能赚钱。记得当初有一道考试题,给了三块地(坡度、土壤结构和灌溉条件都不同),需要回答适合的品种、架势、灌溉方法以及产品的质量定位。如果地不好,产不出高质量的葡萄酒,那不如减少投入成本,生产价廉的普通餐酒,照样可以赚钱的。

下面说一说国产葡萄酒的风格问题,也就是说怎样的风格算是好的中国葡萄酒。这一部分命名为——“加贝兰”与“云南红”。

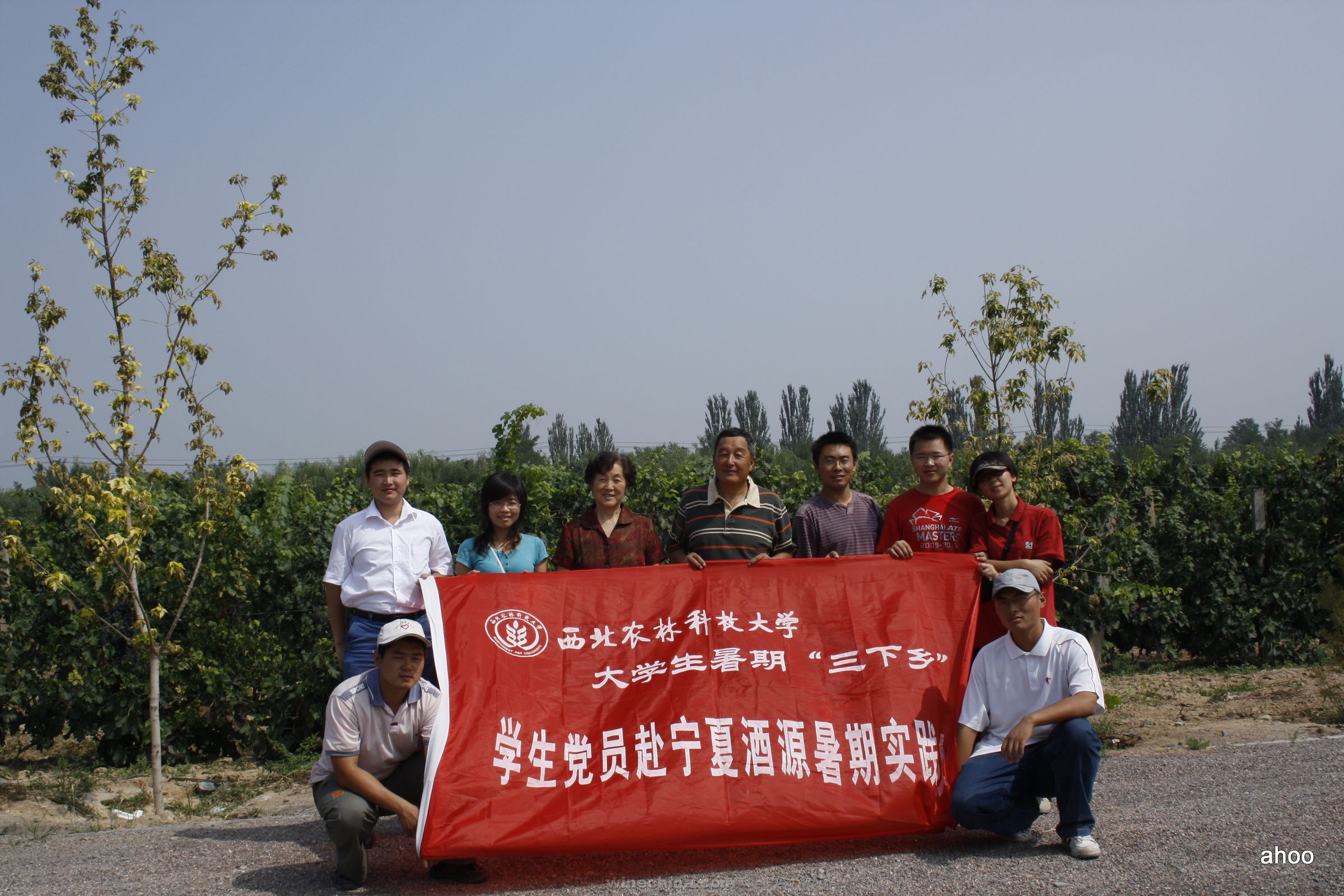

先从“加贝兰”说起吧。那是2008年夏天,我当时去参观是容健先生和他老伴儿带我们去的,老人家非常和蔼可亲,中午的时候拿了两瓶“加贝兰”给我们喝,我们买了好多“大青”葡萄,吃吃喝喝好不开心。贺兰晴雪酒庄是宁夏葡萄产业协会的示范葡萄园,很多的措施只要能提高酒的质量,都可以说是不计成本的,还有国家机密级的“防鸟神器”,这是绝大多数酒厂做不到的,“加贝兰”的品质是没有问题的,非常好的。但是我想说的是酒的风格,不论是“加贝兰”还是“银色高地”都是波尔多风格的酒,用很多橡木桶,每每想到这里我就觉得是用中国的食材做出了很好的法餐,而且调料都是法国进口的(橡木桶和辅料)。那真正的中国葡萄酒在哪里呢?

今年的2013波尔多Vinexpo只有一家中国的葡萄酒生产企业参展,那就是“云南红”。我一直对云南红充满了好感,开始是因为他那富于民族风情的酒标,之后是武克刚先生的那句话,最后才是他们的酒。武克刚先生2009年在上海曾经跟我说,“现在中国谁敢说自己酒厂里的每一滴酒都来自于酒厂附近30公里以内的葡萄园?只有我武克刚。”在当时那个年代实事就像他说的那样,即使在现在,也没有几家酒庄可以说这样的话。武总是那种特别有使命感的人,酒厂里一直都是坚持使用一些非主流的本土葡萄品种在酿酒,在我看来品质是相当不错的。

但这是一个争论,到底是应该生产传统意义上获得欧洲人认可的那种橡木桶当盐使的葡萄酒,还是应该找到自己的风格,无论在品种还是酿造风格上?如果出于技术层面,短期拿到国际认可来说,当然是迎合欧洲传统的酿酒风格,因为只有这样才能获得国际大奖,就像“加贝兰”的成功一样。有一位我非常崇敬的老师曾经说,“好的葡萄酒的标准欧洲人已经定好了,你不按着这个规则和标准来弄,你就玩不了这个游戏。”所以他始终不是十分认同类似云南红的这种做法。而且欧洲人也确实不喜欢那种带有明显麝香味的葡萄品种。但是,我还是更倾向于武克刚先生的观点,因为这个本土特色的东西必须有人去做,而且现在中国已经是一个重要的葡萄酒消费市场,钱在我们兜里,为什么要听那些欧洲人的,这是什么逻辑?

(3)土豪就不说了吧,他们选择葡萄酒的标准已经跟葡萄酒没什么关系了,但求最贵不求最好

不光是葡萄酒,土豪买所有东西都是这么霸气,只不过有些葡萄酒比较贵,可以显示土豪的身份罢了。搞个土豪金的酒瓶比什么都重要。

版权所有中国葡萄酒信息网 转载请注明出处和作者