ProWine产业论坛的跨界思辨:葡萄酒产业急需一场“咖啡式”的思维创新

当可以办公室饮用一杯饮料的时候,你会选择咖啡还是葡萄酒?

相信绝大多数的人都会选择前者。

近些年,咖啡逐渐成为了一种“积极、向上”生活方式的符号,而葡萄酒却似乎正在模糊自己的边缘。

两个同样被视为“舶来品”的饮品,如何从相似走向分化?葡萄酒产业可以向咖啡产业学习什么?

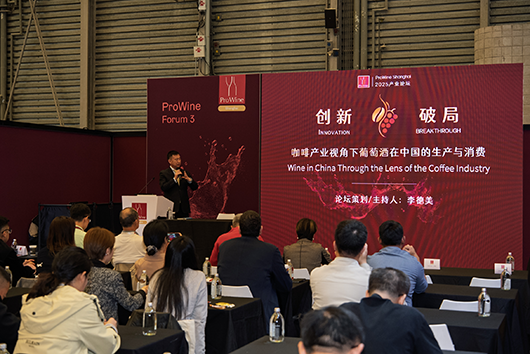

ProWine Shanghai 2025,一场葡萄酒产业论坛第一次将目光聚集于咖啡和葡萄酒两个产业,以跨界的思辨精神审视葡萄酒产业的创新与破局之道。

这场ProWine 产业论坛的主题为:创新与破局—咖啡产业视角下葡萄酒在中国的生产与消费。论坛由前几届产业论坛的主持人、策划人,北京农学院食品科学与工程学院酿酒工程系主任李德美教授承继担当,邀请到了以下嘉宾:

云南省农科院热带亚热带经济作物研究所咖啡创新团队首席专家、研究员胡发广

食味艺文志主笔、《风味人间》美食顾问、云南高黎贡山咖农魏水华

中国农业大学园艺学院教授马会勤

新疆天塞酒庄庄主陈立忠

生产:成于风土?囿于风土?

先来看一组数据吧。

中国98%的咖啡产量来自于云南。

云南的咖啡种植面积仅为全球的0.8%,产量却为全球的1%。

云南咖啡的单产量为全球第1。其精品率从2021年的8%提升至2024年的近70%,精深加工率从20%提升到了80%,

对此,胡发广教授说:“云南的咖啡产量不会再增加了”,云南咖啡必须“绿色高效生产”,“走精品化发展的道路”。

种植面积有限、认知度低、附加值低,使得云南咖啡曾一度只是“低廉的原料产地”。这实质上是产业停留在初级发展阶段,未能深入挖掘与提升“风土”价值的必然结果。作为从土壤中长出来的产业,咖啡与葡萄酒一样,既“成于风土”,也可能“囿于风土”。

2017年,随着国内咖啡消费热潮兴起,对咖啡原料的需求也日益增加,云南咖啡是如何抓住这个风口的?

其实,蓄谋图变的创新可追溯到1952年。这一年开始,在云南省农科院热带亚热带经济作物研究所关于云南小粒咖啡优质、高产、高效种植方式的研究持续进行;1979年,第一台自主研发的咖啡加工设备在研究所诞生;2009年,更高效的加工设备研发成功......到现在,云南已经实现咖啡初加工全程机械化。

“这是一场全产业链的系统升级”,胡发广教授强调。从种植水平的提升,种植品种的优化,加工技术的完善以及加工设备的研发,云南的咖啡产业厚积薄发,才得以在风口到来之时“一飞冲天”。

魏水华分享了他云南高黎贡山种植咖啡的实践,并提出了一个风味公式:“3分品种与田间管理 + 3分产区风土 + 2分加工烘焙 + 2分冲泡”。上游的种植是根基,决定了品质的下限。他指出,葡萄酒产业应该与咖啡产业一样更重视上游的建设和发展;并从文化视角补充,风土不应是束缚,而是独特性的源泉。

云南咖啡的实践指明:竞争力在于全产业链的韧性。这为中国葡萄酒揭示出破局的序章:生产定根基。

消费:无处安放的高脚杯

与咖啡产业清晰的上升路径相比,葡萄酒在消费端的困境成为论坛的讨论焦点。

中国农业大学马会勤教授一针见血地指出,咖啡的成功在于“它构建了清晰的消费场景网络”,占据了“早C”这个代表“励志”和“上进”的生态位。马会勤教授分析,葡萄酒的底层逻辑是酒精带来的社交放松,但过去葡萄酒行业对消费者进行了过多的、令人望而生畏的“教育”,却没能为它找到坚实的日常消费基础。

消费场景的重塑在新疆天塞酒庄的实践中得到了回应。

作为产业一线的破局者,天塞酒庄的“出奇”正是致力于为葡萄酒创造新的消费场景。天塞酒庄庄主陈立忠分享,酒庄一方面将葡萄酒与东方美学、中国传统文化结合,打造具有独特人文气息的线下体验空间,使其成为一种生活方式的载体。在线上,“少庄主今天醒酒”,通过社交媒体平台大胆展示葡萄酒配烧烤、逛夜市等日常化的饮用画面,逐步打破大众对葡萄酒的刻板印象,陈立忠说,这一系列的实践是让消费者觉得葡萄酒可以很亲切,饮用葡萄酒“可以是很普及的场景”。

这正是葡萄酒的当下所需:消费通达人心,“走下神坛”,让“高脚杯”有处安放。

文化:为葡萄酒创造最后一个举杯的理由

任何产业的创新与破局,终将回归文化的塑造与融合。

文化,即“养成习惯的精神价值与生活方式”。

咖啡的成功,是将“提神”“休闲”“社交”的精神价值注入日常,成为现代生活仪式。

反观葡萄酒,要完成真正的破局,就不能仅仅停留在讲述风土故事,而必须创新构建本土的新习惯。魏水华分享了极具启发的观察:日本通过“珈琲”这个充满东方美学的译名和手冲仪式,完成了对咖啡的文化“转译”。他强调“先理解,再诠释”——先去理解其内涵和特征,再用本土的文化来诠释它。

葡萄酒文化需要的正是这种创新性的“转译”,让其精神价值与生活方式,与中国语境相融合。

中国的咖啡,做出了与本土风味和消费习惯相融合的范例。桂花风味咖啡,阿克苏苹果咖啡,生椰咖啡......一系列产品的创新,完成了咖啡破圈的过程,也培养了用户的品饮习惯。胡发广教授也表示:“葡萄酒行业应该融入其他更多产业”。

在中国,或许缺少葡萄酒文化的群众基础,但从来不缺少“尚食尚饮”的文化,从“酒逢知己千杯少”的聚饮,到“举杯邀明月”的独酌,品饮之乐深植于中国人情感中。

事实上,中国葡萄酒行业在此维度上的探索从未停止。以天塞酒庄为例,十三年前便率先将生肖文化融入从产品设计、风味适配到营销推广的全链条,其生肖酒产品不仅广受喜爱,更引领了行业风潮。

当下,这种品饮之趣,正延续其“分享”与“慰藉”的内涵,变成人们在繁忙生活中寻找诗意出口、建立真实连接的凭借。葡萄酒要做的是巧妙地唤醒这种深植于心的文化基因,为消费者在,创造出那最后一个举杯理由。

启示:从“产业叙事”到“生活共鸣”

论坛尾声,主持人李德美教授点明核心:咖啡带来的启示是一场彻底的思维转向——从“生产导向”到“用户导向”。

利他思维:从“我有什么”转向“我为谁解决什么”;

关注真实需求:从追逐风口转向锚定真实需求与控制成本;

塑造品牌:从打造产品转向塑造品牌

当创新与破局之路从“产业叙事”走向“生活共鸣”,成功的标志便不再是征服市场,而是让“无处安放”的葡萄酒如咖啡一样,让人们能够想得起来,也愿意端起杯来,成为日常生活里,那一杯自然而然的寻常烟火。