贺兰山亘古苍茫,山脊覆雪如银冠加冕,晴空与雪色交响成天地间的纯净诗行——满眼但知银世界,举头皆是玉江山。这便是“贺兰晴雪”,古宁夏八景之首。二十年前,贺兰晴雪酒庄作为宁夏首家示范酒庄,在产区发展初期筚路蓝缕之际,成为最令人振奋的一道风景——面对盐碱荒滩,执炬开垦;勇闯国际赛场,为国正名。

如今,随着生态改善、气候变化,曾经几十年难得一见的贺兰晴雪胜景已成常态,被誉为银川新十景之一。再放眼贺兰山下,精品酒庄星罗棋布,葡萄酒产业欣欣向荣。激荡二十年,贺兰晴雪酒庄早已完成了引领、示范的历史使命,开启了风土探索、拥抱市场的新征程。

长歌与胜景共鸣,在时光中低吟着葡萄酒与自然共生的华章。

贺兰晴雪酒庄

千丝万缕绕不过的关键人物

贺兰晴雪酒庄虽是2005年在宁夏葡萄产业协会科技示范园的基础上创建的,但故事还要从更早时说起才算得上完整。宁夏贺兰山东麓有关葡萄酒的故事千丝万缕,而顺着这些线索往前追溯,始终绕不开一个关键人物——王奉玉,他也是贺兰晴雪酒庄创业“铁三角”之一。

宁夏葡萄酒产业起步于20世纪80年代。1983年,宁夏农垦玉泉营农场在贺兰山东麓大规模引进酿酒葡萄品种,王奉玉时任宁夏科技厅农业现代化基地办副主任,主管建园立项、葡萄苗木引种栽植等具体工作。之后,因葡萄、葡萄酒产业,他先后结识贺普超、罗国光、费开伟、晁无疾、李华等行业专家,“站在这些科学家们的肩膀上,我也看到了贺兰山东麓发展葡萄与葡萄酒产业的巨大潜力”。

王奉玉

尤其是1994年8月在银川召开的全国第四次葡萄科学讨论会,国内外葡萄酒专家对贺兰山东麓葡萄与葡萄酒发展寄予厚望,也为宁夏大规模发展葡萄产业提供了科学理论依据。会议总结说,“以银川为代表的西北一些地区,虽然也存在冬季气温低、易受冻害、生长期不够长等不足之处,但只要改变栽培方式,选用早、中、中晚熟品种等,就可以得到解决,但它无法替代的优势是成熟期天晴少雨,气候干燥,有黄河灌溉之利,昼夜温差大,病害极轻,果实含糖量高,酸度适中等,无疑是我国最佳的葡萄产区之一,也是我国生产高档葡萄酒最有竞争力的潜在地区。”

1996年,宁夏回族自治区政府将葡萄酒产业列入宁夏农村经济发展的六大支柱产业之一,重点扶持发展。几乎每个支柱产业政府都设有专门的组织机构来进行管理协调,唯独葡萄酒因产业情况复杂而迟未设主管机构。最终,葡萄酒产业领导小组得以成立,办公室设在科技厅农业现代化基地办,由财政厅、科技厅两家牵头规划部署葡萄酒产业发展,那时基地办主任就是王奉玉。

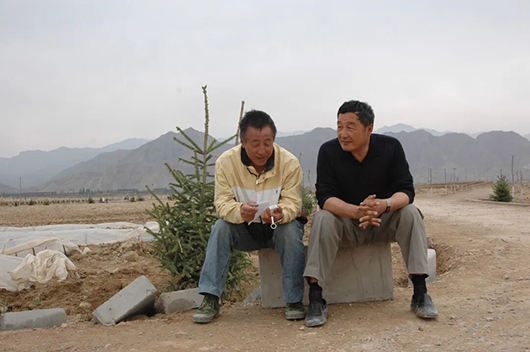

那一年,王奉玉(左)和容健(右)似乎已经看到了贺兰山东麓产区的未来

随着领导小组的成立,王奉玉遇到老朋友容健。八十年代那会儿,王奉玉曾担任科技厅盐池苏步井乡的扶贫工作组组长,因工作缘故与时任宁夏回族自治区党委农工部办公室主任的容健相结识。彼时,容健刚调任宁夏回族自治区人民政府办公厅工作不久,协助主管农业的周生贤副主席工作,被委任为领导小组的副组长。两位旧相识又因为葡萄酒重新搭档在一起。两年后的1998年,刚从农学院毕业的大学生张静被分配到农业处任干事,“她年龄小,活泼开朗,机灵的很”,王奉玉回忆道。

此刻,他们三个人谁都没有想到,贺兰山东麓葡萄的藤蔓把他们未来的时光紧紧绑在了一起,这一绑就是二十多年。

贺兰晴雪酒庄“三剑客”——王奉玉(左)容健(右)张静(中)

至暗时刻里的逆行者

世纪交替之际,经济欣欣向荣,但宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业发展并未将它的风土潜力完全释放出来,反而陷入了“高不成低不就”的发展瓶颈期:全区葡萄酒企业不超过十家,产业基础薄弱、产品知名度低、产业配套不完善、产业发展规划不明确,很多从业者对于葡萄酒产业未来都没有信心,农户砍拔葡萄的情况时有发生。

此时,宁夏政府做出了一个如今看来极有前瞻且非常关键的决策,由专业程度更高的行业协会来协调整合各方资源,引领服务产业发展,在原有葡萄酒产业领导小组办公室基础上成立宁夏葡萄产业协会。政府提供支持,科技厅、财政厅牵头,农垦局、林业厅、农牧厅、水利厅、西夏王、宁广厦等20多家单位、企业共同参与,中国第一家省级葡萄产业协会应运而生。时任宁夏自治区政府副秘书长的容健担任会长,王奉玉担任秘书长,张静担任专职副秘书长。

正如世纪交替之际,贺兰山东麓产区发展在艰难中迎来新的曙光,《葡园日出》容健拍摄。

宁夏葡萄产业协会成立后,重点研究了宁夏葡萄产业中种植、加工、销售和科研等领域存在的信息不灵、力量分散、竞争无序、宣传滞后等问题,成为一个多方参与、运转灵活、服务有效的专业协会,协助政府解决葡萄产业化过程中的诸多问题,也开始重点关注宁夏葡萄酒的宣传和扩大销售问题。可以说,协会的成立架起了政府、企业与果农之间的桥梁,在那个关键的起步阶段发挥了至关重要的作用。2003年,在协会的主导下,宁夏贺兰山东麓葡萄酒获得了国家地理标志保护产品,是国内首批获得“原产地域保护产品”的三大葡萄酒产区之一。

很多人似乎看到了希望,但对贺兰山东麓葡萄酒产业的考验才刚刚开始。2001年,一场严重冰雹让葡萄减产;2002年,宁夏又遭遇了十分严重的冻害,大量葡萄树被冻死,许多种植者损失惨重;2003年,受“非典”冲击,国内葡萄酒市场萎缩,酿酒葡萄收购价格急跌。不利因素连年影响下,有人选择退出,有人选择坚持,而有的人则选择迎难而上,逆风而行。

贺兰晴雪酒庄建设初期景象

2004年,多年从事宁夏发展葡萄产业的容健、王奉玉都即将退休。王奉玉突然想起了李华曾经在贺兰山下考察时给他描绘过一个梦想,“退休以后,我想在这种几百亩地,建一个小酒庄,每年产几万瓶葡萄酒,那真是贵族的生活啊!”说者无心,听者有意,这个梦想之前被王奉玉一直藏在心底。在容健、王奉玉赴法国考察后,这个梦想被渐渐放大、再放大。

当这个提议被王奉玉提出来时,很快得到了容健的赞同,之后他俩又把张静拉入了伙。因为他们都对宁夏葡萄酒事业怀着憧憬,“在法国,我们看到一个小小的波尔多,却有众多的世界名庄,规模不大却能传承数百年,这不正是未来宁夏葡萄酒的发展之路吗?世界知名的精品酒庄宁夏现在没有,那我们就建它一个”,既然专家们看好宁夏葡萄酒产业发展的未来,他们也想通过自己的实践去看一看贺兰山东麓葡萄酒到底能达到怎样的品质高度。

要给酒庄起一个怎样的名字呢?二十年前,葡萄酒品牌起名都热衷起“洋名”,但创业三人组一商量,“既然要建一座起示范作用的酒庄,那就要取一个产区有关的大家都记得住的名字”,平时爱好摄影的容健想起了古宁夏八景之首的“贺兰晴雪”。

容健拍摄的《贺兰山雪景》,上有明庆王朱栴对贺兰山雪景的咏叹,这也是“贺兰晴雪”酒庄名称的由来

在六月夏日碧蓝的晴空之下,灰褐色的贺兰山巅峰会被白雪覆盖,背衬着碧蓝的天空,色彩反差很大,景象蔚为壮观,更有明代庆靖王朱旃留下名篇佳作。酒庄所在的泉七沟恰好就是观看贺兰晴雪景色的最佳地点。“不如就以‘贺兰晴雪’为名,既标注了酒庄的地理坐标,亦是对宁夏本土风貌的致敬”,容健的提议得到了大家的一致赞同。

就这样,2005年春季,在宁夏回族自治区科技厅的支持下,贺兰山东麓产区第一家精品酒庄,伴随着推土机、挖掘机、装载机和重型卡车的轰鸣声破土动工。相同的共识与信念鼓舞着容健、王奉玉、张静三人,让他们走上了艰苦的创业之路,也冥冥之中掀开了宁夏贺兰山东麓产区发展的新篇章。

盐碱滩上的拓荒者

前不久,毛乌素沙漠正在消失的新闻登上热搜,也让我想起了贺兰晴雪酒庄初建时的景色。容健几乎把酒庄建设的每一个阶段都用镜头记录了下来,得以让我们完整地看到一片盐碱荒滩如何一步步变成绿意盎然的葡萄园。

贺兰晴雪酒庄所在的银川泉七沟地域属荒漠草原,盐碱肆虐,与戈壁滩别无二致。“酒庄正值春天开荒,推土机、挖掘机卡车轰鸣,尘土飞扬,中午工地上煮一锅面条,一阵风吹来,来不及盖锅盖,锅里就成了一盆沙灰面,只好临时再去买几十个馒头和工人一起吃”,回忆起酒庄最初的情形,王奉玉感慨万千。

酒庄建设施工期间,王奉玉和容健两人双脚沾泥,坐在石砖上共同商议建设进展

执行董事容健是个实干家,建庄初期大事小事都亲力亲为,有一次他从发酵罐上摔下来,造成跟骨骨折,即便杵着双拐还开车为酒庄建设的事上下奔波,一天也没有休息。每天早起晚睡,细致地打点着酒庄的一切,每年酿酒的一个多月,就干脆住在酒庄。

彼时,张静也曾怀疑过自己放弃了公务员职位投身葡萄酒行业是否正确,但架不住两位老爷子画的大饼:“郁郁葱葱,曲径通幽,花香鸟语,葡萄串串,美酒飘香……我们迟早会把酒庄建造成一片乐园。”

相比起条件艰苦,与脚下土地的较量才是真正的考验。2006年,酒庄引进了法国14个品系的葡萄苗木,但第一年种下的葡萄苗几乎全部夭折,原来是这片地的盐碱度太高。为了改良盐碱地,贺兰晴雪酒庄主动承接宁夏大学的研究试点,从发电厂运来500吨脱硫炉渣,通过与土壤的中和反应改变土地盐碱值,再经过反复种植绿植,施农家肥和牛羊粪等各种方式改良土壤。之后宁夏许多酒庄都借鉴遵循了贺兰晴雪的经验,把更多的荒地改造成了葡萄园。

酒庄初期苗圃中培育的来自法国的种苗,虽然第一年的引种失败了,但给宁夏酿酒葡萄种植提供了宝贵经验

尽管三位创始人都是长期做农业农村工作的,但在葡萄种植、葡萄酒酿造方面却不是科班出身,再加上资金有限,可以说贺兰晴雪酒庄的建设、加贝兰的酿造都是他们摸着石头过河,一步步探索出来的。虽然白手起家,条件很艰苦,困难多,但贺兰晴雪酒庄在初创阶段不仅起点高,发展也比较顺利。容健认为这种顺利主要归功于“立足风土,请进来、走出去”。

酒庄发展初期,到访的重要领导和各界专家

贺兰山东麓产区的风土优势行业专家们早在90年代便已经论证过,对于酒庄的建设和发展,宁夏当地政府和有关部门对葡萄与葡萄酒产业非常重视,尤其对示范园、酒庄的建设给予了很多的政策和项目资金支持”。此外,贺兰晴雪酒庄在初创阶段和发展中得到了国内行业诸多专家们的帮助指导,李华、陈泽义、王树生、段长青、张春娅、李德美、马会勤、张军翔、宋长冰等赫赫有名的业内专家都曾先后到产区和酒庄具体指导技术工作,包括葡萄管种植管理、酿造设备采购应用、酿酒工艺流程制定等方方面面。容健清楚地记得,当时酒庄新购入了一台纸板过滤机,但不能熟练掌握使用,是王树生王总在车间里手把手教会团队如何正确操作。

早年间,李德美(右一)在酒庄指导修剪,张静(右二)和团队跟随学习

早在协会时期,年轻的张静便获得了到法国罗纳河谷产区参加培训学习的机会,2005年榨季,她又有机会到中法庄园实习两个月,拜了在时任中法庄园首席酿酒师的李德美为师。到了2008年,贺兰晴雪酒庄与李德美的合作更加深入,邀请他担任酒庄的酿酒顾问。“与德美老师合作至今已经有十多年的时间,他对贺兰晴雪酒庄、宁夏贺兰山东麓产区的发展起到了很大的作用。在酿酒工艺的完善、产品品质的把关、品牌宣传方面给予了我们极大的帮助,尤其是帮助贺兰晴雪酒庄走向国际舞台,德美老师发挥了关键的作用”,回首过往,容健坦言正是在这些行业专家无私慷慨的帮助下,贺兰晴雪酒庄的发展才得以顺畅,几乎没有走过弯路。可以说,没有他们的帮助和支持,就没有今天贺兰晴雪发展的高度。

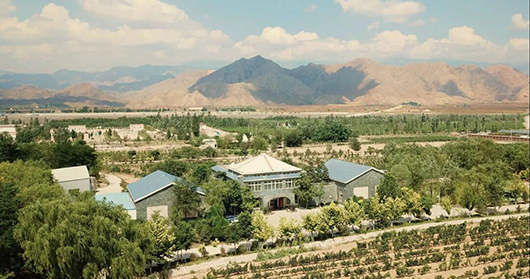

二十年过去了,贺兰晴雪酒庄已然成为一座园林式的生态园,两位老爷子当初画的大饼兑现成真了!酒庄地处银西生态防护林项目范围内,种植了200多种树木,仅花灌木都有十余种,还成功种植了西北少见的荷花。到了夏季,酒庄池塘里,“青荷盖绿水 芙蓉披红鲜”野鸭戏水悠然觅食,狗子们在院子里撒欢,好不惬意。酒庄真正实现了春有花、夏有荫、秋有果、冬有绿的良好生态环境,也为葡萄的生长提供了更好的生物多样性条件。

黄沙退却,绿意蔓延,二十年里贺兰晴雪酒庄以及周边生态变化,来自Google Earth

之前到访酒庄,能看到酒庄展板上的两幅卫星遥感影像图,那是泉七沟周围几年间的变化,这种改变是贺兰晴雪酒庄带来的,是葡萄酒带来的。如今在宁夏,像贺兰晴雪这样花园式的酒庄越来越多。

和毛乌素、塞罕坝等诸多中国式的生态奇迹一样,贺兰山东麓葡萄酒产业这二十年也是一幅黄沙退却,绿意蔓延的生动画卷。

如今,贺兰晴雪酒庄绿意盎然的“晴雪园”

未完待续……

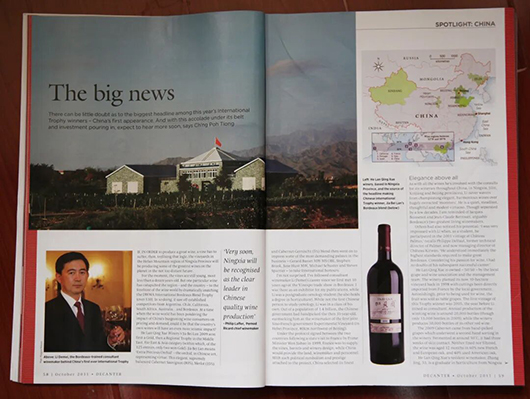

Decanter杂志2011年10月期关于贺兰晴雪酒庄的报道

下一篇将带来贺兰晴雪酒庄的荣光与应对“破天富贵”时的智慧。尽管十多年来关于贺兰晴雪“加贝兰”获奖的报道很多,但那一条Big News真真切切地影响了许多人,一定程度上改变了他们的人生命运,改变了中国葡萄酒。

本文素材由酒庄提供,中葡网李凌峰整理,仅作学习交流之用。版权归原作者或相关权利人所有。如您发现本平台内容存在版权问题,请及时与我们联系188 6558 6211,我们将第一时间核查处理。